|

Le

site de Saint-Nazaire de Marissargues à Aubais |

Conférence présentée par Mathieu Ott le vendredi

23 janvier 2003 à Aubais

L’histoire contemporaine du site de Saint-Nazaire à Aubais commence

en 1999 lorsque le personnel d’un chantier d’insertion affecté au débroussaillage

du site et à la restauration des terrasses de pierres sèches, découvre

fortuitement des vestiges de construction. Le responsable alerte alors le

service régional de l’Archéologie qui dépêche des spécialistes sur le

site. Dès lors, le destin de Saint-Nazaire est scellé : le site fera

l’objet d’une étude archéologique et les bâtiments seront restaurés.

La présence d’un prieuré sur ce site, situé à environ 1 km au

sud-est du village d’Aubais, était déjà connu dans les parchemins du

Cartulaire de Psalmodi, mais cette histoire ne commençait qu’au XIIe siècle.

D’autres archives dépouillées par un habitant d’Aubais permettaient de

connaître son évolution jusqu’au XIXe siècle. L’implantation d’un

habitat dans ce lieu n’est pas le fait du hasard, il se trouve sur un axe qui

reliait la Vaunage, grenier à blé, au littoral. Aujourd’hui, cela fait 4 ans

qu’une équipe de bénévoles dirigée par Mathieu Ott s’emploie à faire

parler les vestiges qu’ils exhument à chaque campagne de quelques semaines

l’été. L’endroit est occupé dès le néolithique

par les premiers agriculteurs de notre région : les chasséens, vers

6000 ans av. JC. D’autres traces d’installation ont été datées du chalcolithique

(l’âge du cuivre – occupation contemporaine des sites régionaux

de Fontbouisse et de Cambous). Hormis cette présence de l’homme à la préhistoire,

l’histoire du site ne commence véritablement qu’au VIIe siècle ap.J-C.

I /

L’implantation d’une église et son cimetière au VIIIe siècle ap.J-C.

Ces premières traces d’occupation se résument au dégagement de deux

murs non contiguës d’un édifice. De la céramique dont la typologie est inédite

accompagnait les découvertes et permettait de proposer une date : des

paysans s’étaient installés au VIIe

siècle et vivaient dans cette modeste demeure.

Le site prend de l’importance au VIIIe

siècle, à l’époque carolingienne, avec la construction d’une église

dont il ne subsiste que quelques rangs de moellons sur la façade nord de l’édifice

actuel. La fouille met également en évidence la construction d’un bâtiment

venant en appui contre le mur nord de cette église du Haut Moyen-Age. Etait-ce

un bâtiment à vocation funéraire ?

Si on se réfère à ce que l’on connaît des églises carolingiennes,

on peut imaginer un édifice tout à fait simple, à deux travées et à chevet

plat. Celui-ci comportait-il une crypte ? Les fouilles de l’été 2004

devraient le préciser.

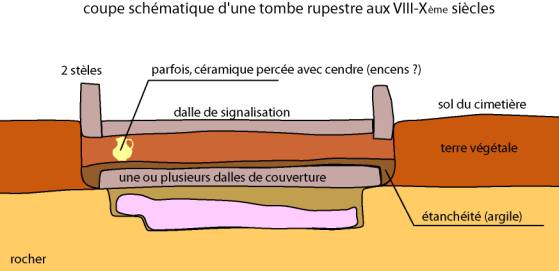

En revanche, les vestiges du cimetière

sont remarquables par l’état de conservation des tombes : celles-ci sont

creusées jusqu’à atteindre la roche du sous-sol (une molasse calcaire

relativement tendre à Aubais). Le travail permet de creuser, au pic, une cavité

anthropomorphe, c’est à dire que la creusement suit les contours du corps :

rétrécie au niveau des pieds, elle devient plus large aux épaules et montre

une logette céphalique destinée à recevoir la tête du défunt. Une fois le

corps déposé, la tombe est recouverte de lauzes de calcaire qui reçoivent une

couche d’argile destinée à colmater les interstices. A une époque où

l’on croit à la résurrection des chairs, l’aménagement de ce type de

tombe, dite rupestre, est destiné à protéger au mieux le corps du défunt

jusqu’au jour du jugement dernier. Finalement, la tombe est signalée dans le

paysage par une grande dalle de calcaire qui recouvre l’ensemble et par deux

stèles à chaque extrémité.

Les tombes de cette époque

n’offrent que très peu d’indices pour raconter l’histoire des vivants :

d’abord, parce que les défunts sont enterrés corps nu dans un linceul

(c’est une rupture avec les époques précédentes où le mort était enterré

avec ses vêtements et ses parures), ensuite parce qu’il n’y a plus

d’offrandes à partir du VIIIe siècle (dans ce cas les restes de

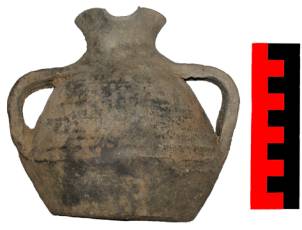

céramique sont très tenus). Par contre sous la dalle de signalisation

de plusieurs d’entre elles, a été dégagé un vase parfois percé contenant

des cendres de bois. Mathieu Ott émet deux hypothèses ; la première, ces

cendres représenteraient le lien entre le monde des vivants (les cendres du

foyer) et le monde des morts ; la deuxième, ces cendres seraient les

restes d’encens consumé (il nous rappelle qu’au XIe siècle, les poteries

renfermaient de l’eau bénite. Peut-on l’accepter comme une troisième

hypothèse ? Probablement que non, car certaines poteries retrouvées étaient

percées). Ces tombes sont toutes anonymes à l’exception de l’un d’elles

qui porte une épitaphe sur la dalle calcaire : la signification du texte

reste énigmatique même pour les spécialistes de paléo-épigraphie, seule la

dernière ligne du texte qui en comporte trois a été déchiffrée :

« ET HIC REQUIESCIT » :

et il repose ici.

Ce genre de découvertes renforce l’intérêt de poursuivre l’étude

d’un tel site car ce type d’épigraphie n’est connu qu’en trois

exemplaires en France (Angers, Bourges, et celui de Aubais)

Sans organisation au nord

de l’église, l’extension du cimetière vers le sud présente un agencement

en rangées parfaitement alignées. Les datations absolues des ossements grâce

à la méthode du Carbone 14, ont permis de suivre l’évolution du cimetière :

les premières sépultures occupent l’espace situé au nord de l’église du

VIIIe au IXe siècle, les inhumations s’étendront au sud de l’édifice

pendant le IXe et Xe siècle.

II /

Le tournant de l’an mil

Le site de Saint-Nazaire va connaître d’importantes transformations.

Le XIe siècle est une grande époque

de construction et de rénovation. Une nouvelle

église est bâtie, sur les ruines de la première, ainsi que de nouveaux bâtiments

qui viennent bouleverser les tombes. De cette église datée du premier

âge roman, il nous reste la nef actuelle à deux travées, sans collatéraux

ni transept, dans laquelle est percée, sur la façade sud, la porte romane à

double arc en plein cintre restaurée récemment et qui permet de pénétrer

dans l’«ermitage » . (l’entrée actuelle qui se fait par la façade

ouest est une porte moderne percée au XVIIIe siècle). On ignore le tracé du

chevet. Etait-ce un chevet plat hérité de l’édifice antérieur ou une

abside ? Là encore, les fouilles prochaines apporteront des réponses.

Vers 1125 au moins, cette église et ses dépendances appartiendront à

l’Abbaye de Psalmodi. Un des parchemins du cartulaire mentionne « …ecclesiam

marisaneque… »

Aux abords de l’église, une maison

de paysan, qui sera occupée pendant 150 ans. Cette demeure nous offre un

aperçu de l’existence de ces personnes dans cette région du Bas-Languedoc,

car en effet, un incendie (à la fin du XIIe siècle) permet de figer la vie en

un instant : une maison avec un sol en terre battue, certainement une

charpente soutient une toiture de lauze, on cuisine à même le sol sur une sole

d’argile, des restes de vaisselles (deux plats), un fer à cheval…

Le cimetière n’est pas abandonné pendant tout cette période, on

retrouve des inhumations au seuil de la maison. Cette cohabitation entre les

vivants et les morts au Moyen-Age est monnaie courante, le cimetière n’est

pas à l’écart du village, ce n’est pas un espace exclusivement funéraire,

c’est un lieu d’échanges, de commerce, il est le centre de la vie sociale.

La typologie des tombes change. A cette époque, les croyances se sont

modifiées, on croit désormais au salut de l’âme et non plus à la résurrection

des corps ; un moindre soin est accordé à la sépulture, qui se résume

à une simple fosse délimitée par un coffre de pierres posées de champ. De

nouvelles tombes recoupent parfois les plus anciennes, on procède à des réductions

de sépulture.

III / Un prieuré occupé pendant deux siècles

C’est à l’intérieur du cimetière que sera bâti le prieuré de

Saint-Nazaire de Marissargues dans la seconde moitié du XIIe siècle. C’est ce bâtiment qui est aujourd’hui en cours de

fouille sur environ 200 m2. Les murs épais de pierres liées avec de

la terre, conservés parfois sur une hauteur de 2m, attestent que l’édifice

comportait au moins un étage, desservi par un escalier droit le long de la façade

méridionale. Ce devait être une habitation sans luxe habité par le

prieur et quelques laïcs ; le long de murs intérieurs, des banquettes de

pierres, des foyers pour la cuisson des aliments réduits à une sole argileuse,

donc pas de cheminées et certainement pas de fenêtres. Par contre des restes

de vaisselle commune et les déchets de repas nous parviennent. Le prieuré sera

abandonné à la fin du XIVe siècle

et ses matériaux serviront sans doute de carrière pour les constructions des

maisons du village d’Aubais dont le rôle de pôle attractif se confirme.

A la fin du XIIIe siècle

(1260 – 1280), le chevet de l’église romane est détruit. A sa place on

construit une tour massive carré. L’épaisseur de ses murs (1,80 m), le type

d’appareil employé (moellons calcaires « à bossage » du type de

ceux qui servent de parement aux remparts d’Aigues-Mortes) montre qu’il

s’agit d’une mise en défense du site : c’est une véritable tour de

guet, d’au moins 10 à 15 m de hauteur, qui offre un point de contrôle sur

les environs (aujourd’hui, par temps clair, le site de Saint-Nazaire qui

domine naturellement les environs permet d’apercevoir les « pyramides »

de la Grande-Motte). Contre la façade nord de la tour qui sert aujourd’hui de

chevet à l’église, Mathieu Ott et son équipe ont mis à jour une entrée dérobée

qui permettait, à partir du prieuré de se mettre à l’abri dans la tour en

cas de menaces. Ce passage sera examiné, dès l’été prochain, lors de la

fouille du chevet.

III / L’abandon progressif du site

A partir du XVe siècle, le

prieuré est ruiné, on remblaye et on construit des terrasses, il disparaît du

paysage et de la mémoire. Le cimetière est transféré autour de l’église

Notre-Dame située dans le village de Aubais.

Il faudra attendre le XVIIIe siècle

pour voir le site de Saint-Nazaire prendre l’aspect que nous lui

connaissons aujourd’hui. Un ermitage est accolé au sud de la nef, masquant la

porte romane de l’église. Un nouvelle entrée doit être percée, elle le

sera sur la façade occidentale. Dans le même temps, une tribune est aménagée

dans la première travée de la nef. Pour y accéder, on transforme en porte une

des baies romanes à l’étage. Plusieurs ermites se succéderont pendant ce siècle

avant que le bâtiment soit définitivement laissé aux outrages des ronces.

IV / Le devenir du site

La dernière tranche des fouilles se terminera cette année par 4 mois

d’activités sur le terrain. Grâce à la volonté conjugué des municipalités

successives et des autorités de l’église, le site a pu être sauvé de la

ruine et de l’oubli. L’église a été mise hors de danger et les

restaurations se poursuivent. Les dernières concerneront les peintures murales

du chevet, recouvertes d’enduits successifs pas toujours esthétiques.

En 2005, Mathieu Ott arrêtera les fouilles pour « digérer »,

comme il le dit, la somme des renseignements qu’il a pu extraire du sol. Cette

année lui permettra de rédiger et publier le rapport scientifique qui, n’en

doutons pas, fera référence.

De nombreuses questions sont en suspens. La patience et l’opiniâtreté

permettront de répondre à certaines d’entre elles : qui habitait à

Saint-Nazaire ? Quels étaient les domaines d’activités du prieuré ?

son influence sur la région ? Il faudra déterminer la fonction précise

de chaque pièce …

Le site sera certainement mis en valeur encore plus qu’il ne l’est déjà

et nous irons les dimanches après-midi, quand la garrigue exhale ses mille

parfums, nous replonger à quelques kilomètres de chez nous, dans l’Histoire

passionnante du site de Saint-Nazaire de Marissargues.